夏には陽炎が上ったと熱を出し、冬には雪が降ったと喉を痛め、年中どこかしらを患い、寝込んでいたものです。

幼い頃の思い出といえば、湿った重い綿布団に包まり、視界に入るのは茶けた天井板と畳に落ちた障子の桟の影。枕元に積まれた何冊もの本。

壁一枚、障子一枚隔てた先には、同年代の子供たちが路地裏で鬼ごっこやかくれんぼに興じているというのに、私の世界は四角い6畳間に閉じておりました。

物心ついたころに既にそういう生活だったのですから、私には寝込んでばかりの生活も特に不満は無かったのですが、ある日、私は父から父方の祖父母のところに暫く行ってみてはどうか、と告げられました。

祖父母は小さな漁村で、村唯一の郵便局を兼ねた雑貨屋のようなものを営んでいました。そのあたりが一年を通して気温の差が少なく、温暖な気候で、虚弱な私の療養には最適な環境だと考えたのでしょう。

大人しく、病に伏していない時でも一人で本ばかり読んでいる私を案じたせいもあったようです。今になって思い返してみると、田舎の、しかも元気な漁師の子供たちと触れ合っていくなかで、少しは活発になってくれるのでは、という父母の思惑もあったような気がします。

本音を言えば、祖父母の所に行くのは気が進みませんでした。

まだ10歳になるかならないかの子供でしたから、両親と離れるのは不安でしたし、なによりも田舎暮らしへの抵抗がありました。当時、東京の下町で育った私には、田舎といえば、貧しく、不便で、粗野な人が住む場所という偏見があったのです。

しかし、病弱な私を抱えて、まだ幼い弟妹の面倒を見る両親の苦労も理解していました。

学年が代わるのを待って、私は祖父母の元で暮らすこととなりました。

桜が散り、蝉が声を潜め始め、私が祖父母の家に来てから、初めての秋が来た頃のことです。

田舎の澄んだ空気が合ったのでしょうか。時折体調を崩すことはありましたが、祖父母の家に来てからは以前のように寝込むことは殆ど無くなっていました。

同級生は良くも悪くも大らかで、東京から来た転校生の私に興味を示し、転校したばかりの頃は「東京とはどんなところなのか?」「なぜこの村に来たのか」と質問攻めで、何かに付けて私に付き纏ってきましたが、何を言っても、何をしても、返事もせず、俯くだけの私は、彼らにとって理解できない存在だったのでしょう。いつの間にか、私に近寄ってくる子供はいなくなっていました。

当の私はといえば、詮索好きの同級生から解放され、ようやく息が付けるようになったと、同級生たちから遠巻きにされることを喜んでさえいました。毎日、学校が終るとまっすぐ帰宅し、父母が定期的に送ってくれる本を読み、ひたすら本の世界に没頭することで、日々を過ごしていました。

秋風に冬の気配が潜み始めたその日、帰宅した私を待っていたのは、祖母ひとりでした。

郵便局のカウンターに座る祖父がまず私を出迎え、次に祖母が顔を出すのが常なのに。祖父が座っている筈の場所には祖母が座り、困ったような曖昧な笑みを浮かべていました。

「おじいちゃんがね」

おもむろに祖母が話し出しました。

「おじいちゃんが腰を痛めてしまったんだよ」

祖母の雑貨屋に届いた荷物を持ち上げようとして、ぎっくり腰になってしまった、と祖母が溜息を吐きました。

「時々は手伝っていたから郵便局の仕事はなんとかなるけれど、配達がねぇ」

祖父は雑貨屋で注文された荷物の配達ついでに、村に届いた郵便物の配達も請け負っていたのです。そんなに大きな荷物でなければ祖母でも配達の代わりは勤まるのでしょうが、村で唯一の雑貨屋で郵便局でもある祖父母の家にはひっきりなしに誰かしらやってきます。腰を痛めて寝込んでいる祖父をおいて、祖母が配達にでかけることはできない、ということなのでしょう。

「村の皆には、しばらく配達はお休みだから郵便も取りに来てくれるよう頼んだんだけど、丘の上のお屋敷はそういうわけにもいかなくてね。おじいさんの腰が治るまで、お屋敷に配達に行ってほしいんだけど……」

「丘の上のお屋敷」は、村の外れにある高台の海に突き出した崖の上に建つ古びた洋館のことです。

こんな田舎には不釣合いなモダンな建物でした。祖父母の話では、何十年か前にお金持ちが身体の弱い娘のために建てた別荘だそうですが、人の住んでいる気配はありませんし、これまで誰かが住んでいるという話も聞いたことはありません。

「でも、あのお屋敷には誰も住んでないって、前におじいちゃんが」

「……そうだったんだけどね。先々月、病後の療養だとかで男の人がひとりで住み始めたんだよ。

病み上がりで買い物にも出れないって言うから、毎日おじいさんが食料や何だを配達してたんだけどね……」

腰を痛めた祖父にかぎらず、祖母の足に洋館までの長い上り坂が相当な負担です。

本音を言えば、私も行きたくはありませんでしたが、否も応もありません。

私は黙って頷き、祖母から渡されたダンボール箱を両手に抱えドアを開けました。ドアの上に付いたベルが、からころと軽やかに私を送り出してくれました。

渡されたダンボール箱は軽く、見た目ほどの重さはなかったことを今でも覚えています。左右に振ると、かさかさと音を立てていました。

箱を小脇に抱え、時折抱えなおしながら、私は村はずれの長い上り坂を登りました。

丘陵を超え、お屋敷に近付くにつれ、村から見上げるよりも実際はとても大きく、古い建物であることに私はある種の感動すら覚えたものです。

どっしりとした存在感は、本で読んで想像するだけだった西欧の邸宅を思わせる程で、一歩進む毎に期待で心臓がどきどきと鼓動を刻んでいました。

ようやく辿り着いた先で、見上げた邸宅は所々風化した石の壁面には蔦が絡まり、潮風に葉を揺らし。大人の背丈の2倍はありそうな大きな木製のドアは、堅牢さと重厚さを醸し出していました。人を寄せ付けない風格すら漂っていました。

居住まいを正し、おそるおそるドアを叩くと、音とも呼べない鈍い音が響きました。今度は拳を握り締め、力いっぱいドアを叩くと、

「誰かいるのか?」

背後から突然声をかけられ驚いて振り返ってみると、父よりはだいぶ若く、しかし私よりもかなり年上の男の人が立っていました。

明るい茶の髪がこれまで見たどんな大人とも違って、届けにきたダンボール箱を胸の前で抱え私はつっかえつっかえしながら、言葉を搾り出しました。

「おじいちゃんが来られないから…… 代わりに僕・・・」

おどおどと荷物の詰まった箱を差し出すと、男の人がふっと表情を緩め、張り詰めた空気が消えました。

「村の雑貨屋さんの子? そういえばお孫さんを預かってるって、おじいさんから聞いたことがあるよ。遠いところ、ありがとう。重かったんじゃないか?」

男の人はにこにこしながら、私の前にしゃがみこみました。薄茶の瞳がきらきらと光って、楽しそうに私の顔を覗き込んできます。

「また注文したいものもあるから、こっちで待っててくれる?」

ダンボール箱を私の手から受け取ると、男の人は建物の横手に回りすたすたと歩いていきました。あわてて後を追い、私は思わず感嘆の声を上げました。

「うわぁ・・・・・・!」

私の目に飛び込んできたのは、視界いっぱいに広がる海と空の青でした。崖の上にぽつんと建つお屋敷からは、視界を遮るものはなく、海と空、そして眼下には村の風景を見ることができたのです。

屋敷の裏手は庭になっており、一面に芝生が敷き詰められていました。お屋敷の中から直接庭に出られるように、なのでしょう。大きな窓が開け放たれ、薄いカーテンがはためいていました。

「こっちだよ」

おそるおそるカーテンを潜り、部屋の中に足を踏み入れました。

「すごいっ!」

西洋風のインテリアが品良く飾られた部屋は、壁一面に本が並べられ、さながら小さな図書館のようでした。

思わず本棚に駆け寄り、背表紙に視線を走らせました。難しい大人の本ばかりでしたが、隅の一角にガリバー旅行記、ロビンソンクルーソーの冒険、トムソーヤの冒険といった、いわゆる児童文学の名作が並んでいました。どれもいつか読みたいと思いながら、読む機会を得られなかった本ばかりです。

つい、背表紙に指をかけて本を引き抜こうとし、はっと本を元に戻しました。

「どうかした?」

「……ごめんなさい」

下唇を噛み締め、私は俯きました。

見るからに高価な本。いいえ、高価なものでなくても、断りもせず勝手に他人の物に触れたのです。怒られても当然です。私はやがて来るだろう怒声に怯え、首を竦めました。

「謝らなくてもいいよ」

その人は、本棚から一冊取り出し、ぱらぱらページを捲りました。

「どれも前の住人の置き土産だ。本が好きなのか?」

優しい声に、私は堰を切ったように喋り出しました。

小さい頃から病気がちで、本だけが楽しみだったこと。身体が丈夫になるようにと祖父母に預けられたけれど、村には一件の本屋もなく、新しい本を手に入れにくいこと。学校の図書館は図鑑や百科事典ばかりでつまらないことなど、村に来てからの不満を一気に吐き出しました。

「そっかー」

ぱらぱらと捲っていた本をぱたんと閉じ、その人は私に本を手渡しました。

「俺のモンじゃないから貸してはあげられないけど、ここでだったら好きなだけ読んでっていいよ」

思いがけない提案に、私はぽかんと口を開けました。いえ、私にとっては喜ばしいことではあったのですが、こんな都合の良い話があってよいのか、と驚いたのです。お金持ちが---立派なお屋敷に住んでいたことなどから、きっとそうなんだろうと思ったのですが---田舎の小汚い子供に親切にしても、何の役得もないのに、と。

「こんな小さいのに、重い荷物を持ってあんな坂道を登ってくるんだから、少しくらい楽しみがあった方がいいだろ?」

ふっと顔を綻ばせ、男の人は私の頭に掌を乗せました。

「ただし、ここで本を読んでいく時は、必ずおじいさん、おばあさんの許可をもらってくること。それと、暗くなる前に帰ること。それだけは約束だ」

私は本を抱き締め、言葉も無く、何度も大きく頷きました。

本が好きなだけ読める。

当時、ひたすら空虚を持て余していた私にしてみれば、信じられない幸運を手に入れたようで、ひたすら嬉しかったのです。

それ以来、丘の上のお屋敷への配達は私の役目となりました。祖父の腰が治っても、相変わらず私は毎日お屋敷に繋がる長い坂道を登り続けました。

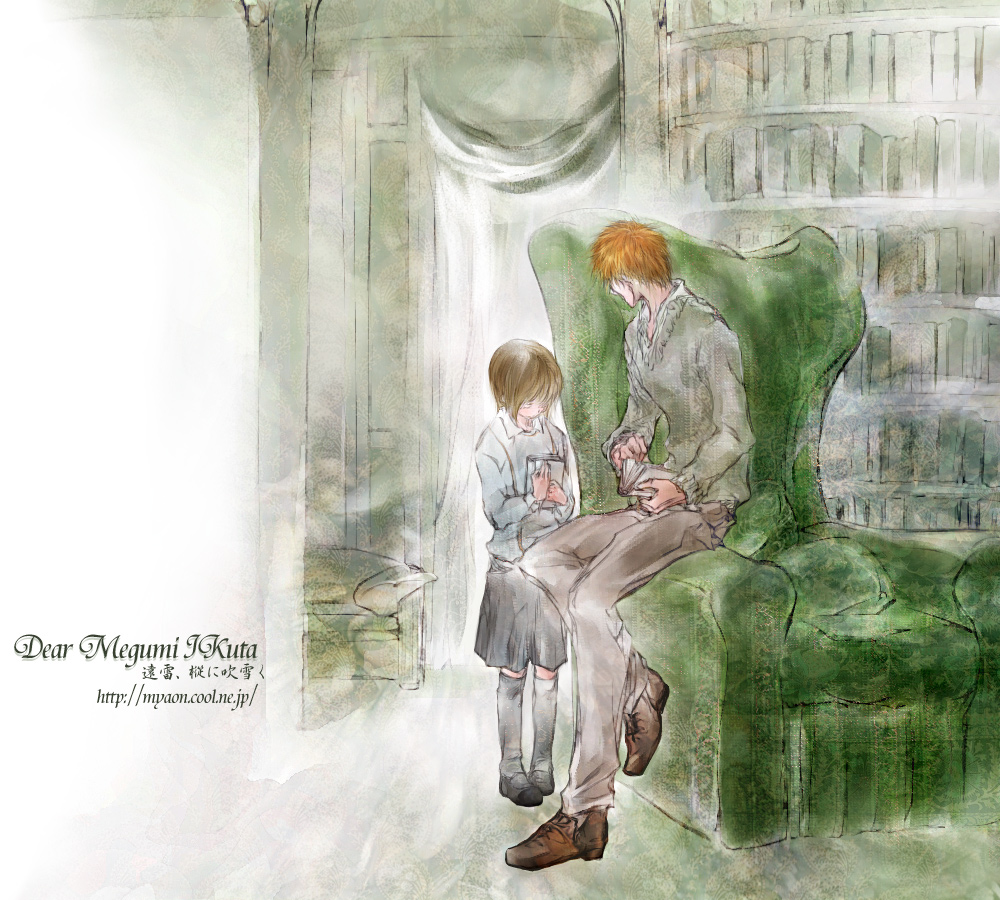

最初に配達の荷物を渡し、次の注文を聞き、それからあの図書館のような部屋で本を読む。私が本を読んでいる間、その人は同じ部屋にいて静かに窓の外を眺めて。静かで、しかし心地よい時間が流れていました。

その人が「黒崎一護」という名前だということは、二度目の配達の時に知りました。

時折、ぽつりぽつり話してくれる内容から、その人には私と同じくらいの年齢の妹が二人いることも今は知っています。

祖母からは彼が「病気の療養」で来ていると聞いていましたが、その割には彼の世話をする人の姿は見かけたことなどなく、注文される食料品や雑貨が常に一人分で、彼以外の人間がこの屋敷にいるとは到底思えず、それだけが何だかとても奇妙でした。

ただ、私がお屋敷を訪れると、先に客が来ていることがありました。おおよそ月に一度程度でしょうか。客がいる日は配達した荷物を渡すと、次の注文もそこそこに、早々に帰されるのが常でした。

客の顔はその日によって違いましたが、2〜3人が交代でひとりずつ来ているようで、決して二人以上が連れ立ってくることはありませんでした。

一度、彼にあの男たちはどういう人物なのか尋ねたことがあります。彼は困ったように眉尻を下げ「彼らは看守なんだ」と言いました。そして「俺は囚人だから」とも。

だから、なのでしょうか。

客が来た翌日の彼が、いつに無い疲れた表情で、身体を動かす度に表情を歪めることに、私はとても不安を感じていました。

その日、私がお屋敷を訪ねると、客が来ていました。人形のように整った、でもどこか冷たい容貌の男の人でした。何度かお屋敷で見かけたことがあります。

男は冷たい視線で私を一瞥すると、ふいと目を逸らし、手の中のティーカップを優雅に口元へ運んでいました。

気取ってる。

その男に対する私の印象は、その一言に尽きました。

「ごめんな、今日は客が来てるから……」

彼が申し訳無さそうに微笑み、私から荷物を受け取りました。

小さく頷いて、私は彼から明日の注文が書かれたメモを受け取り、お屋敷を後にしました。

坂道を下り、丘のふもとまで来たところで、私は来た道を引き返すことにしました。

あの男の気取った態度が気に食わない、ということもありましたが、何よりも彼が心配だったのです。もしかしたら来客がある度に彼の体調が悪くなるのは、客であるあの男のせいなのかもしれない、と。

坂道を駆け上がり、お屋敷の前に着きました。庭に回り、生垣の陰からこっそり中を伺いました。

いつも彼がいる図書室(と私が呼んでいるだけですが)には、彼も、あの男も、誰の姿も見えませんでした。開け放たれた窓からカーテンが潮風に吹かれ、白い影を伸ばしているだけでした。

あたりの様子を伺いながら、更に先へ進もうと足を踏み出したその時です。

「……あ………あぁ」

掠れた声がどこからか聞こえてきました。

周りを見回しても、誰もいません。でも、声はひっきりなしに聞こえてきます。

「あぁ……ん…」

どれだけ耳を澄ませても、その声がどこから聞こえてくるのかわかりません。

切羽詰ったような、でも甘えたような声。甘い、声。

急にぞくりと背筋に悪寒が走り、私は両腕で自分の身体を掻き抱きました。そして、声から逃げるように、一目散に坂を駆け下りました。

その日以降、私は彼の来客が誰か詮索するのを止めました。

秋が過ぎ、冬になり。

私の日課は変わらず、しかし彼は少しずつ変化していました。

それまで私が本を読んでいる間、彼はゆったり椅子に座り窓の外を眺めていたのですが、最近の彼はいつも裏庭に出て空を眺めているようになっていました。

冬の海風は肌を切るような冷たさです。家の中に入るよう勧めても、彼は優しく微笑んで静かに首を振るだけで。

「冬は海も空も荒れるだろ? だからもしかしたら空が割れるところが見られるんじゃないかなって」

謎賭けのような台詞を呟き、来る日も来る日も彼は空を見詰めていました。

そして、あの夜がきました。忘れもしません。聖誕祭の夜でした。

海は荒れ、海上には白い波が泡立ち。空には黒い雲が分厚くたちこめ、雲間から稲妻が鋭い光を放っていました。

今日のような日に子供が丘の上に行くのは危ない。祖父母が止めるのも聞かず、私は丘の上のお屋敷へと急ぎました。

彼がいつものように裏庭で空を眺めているんじゃないかと思うと、じっとしていられなかったのです。

もし、彼がいつものように外に出ていたら、なんとしても屋敷の中においやり、天候が回復するまで、いや、春になるまで裏庭で空を眺めるのはやめてもらおう。そう考えてもいました。

雪が下から上へと風に乗って舞う中、私はお屋敷への坂道を走り続けました。

ようやく丘陵の向こうにお屋敷の屋根が見えた時、暗い空を鋭い稲光が引き裂きました。

次に鈍い音が響き、地面がぐらりと揺れました。鼓膜を貫くような鋭い音が何度も響き、私は両耳を押さえて地面に伏せました。

雷が近付いていました。

雷鳴が途切れた合間に、私は震える足で立ち上がり、お屋敷に向かって全力で走りました。

お屋敷の周囲は、背後に聳える数本の樅以外には何もない。雷がこれ以上近付いてきたら、お屋敷が落雷の標的になるかもしれない。雷が来る前に、彼を連れ出し、ふもとの村まで連れて行かなければ。

お屋敷に辿り着き、いつもの習慣で私はまっすぐ裏庭へと周りました。

「……!」

彼が裏庭の真ん中で空を仰いでいました。

慌てて彼に近付こうとしましたが、近づけません。まるで透明なガラスの壁に遮られたようで、先に進めなかったのです。

「黒崎さん! 黒崎さん!」

何度も名前を呼びました。しかし、彼はじっと空を見詰めるだけで、私の存在に気が付いてもいないようでした。

吹雪は更に激しさを増し、稲光が青く雲を引き裂いています。

やがて一際大きな雷鳴が轟き、稲妻が彼に向かって走りました。もうダメだ。私はその場に崩れ落ちました。

しかし、

「やっと……来た」

今でも自分があの場で見たものを信じられないことがあります。幻だったのではないかと。雷が見せた幻影だったのではないかと思うことすらあります。

弾んだ彼の声に促され、見上げた先では空が。空がぎざぎざと割れ、割れた奥には黒い空間が広がっていました。

その空が割れた先に向かって彼は両手を差し伸べ、柔らかく微笑んでいたのです。

「待たせたね」

割れ目の中から男の上半身が現れました。人間の男、だと思います。濃い茶色の髪に、冷たい目をした男でした。

男は差し出された手を取り、彼の身体を抱き寄せました。

「すっげぇ待った…」

うっとりと呟き、彼は男の胸に抱きついていました。これまで見たこともないような幸せそうな顔で。

空の割れ目は男と彼を飲み込むと、やがて消えていきました。

私が覚えているのは、ここまでです。

次に気付いた時には、私は祖父母の家で布団に包まっていました。あの吹雪の中、ひとりでふらふらと帰ってきたかと思うといきなり倒れ、高熱を出したのだそうです。

丘の上のお屋敷から彼の姿は消えていましたが、突然町に帰ることになったからと連絡が来たと、祖父から後に聞きました。

彼は煙のように私の前から完全に姿を消していました。

「へぇ、おもしろい話だね」

テーブルに肘をつき、少年が瞳を煌かせました。短く切られた明るい茶の髪を掻き揚げ、にぃと口端だけを上げた微笑みを浮かべています。

「昔話は嫌いじゃないけど、どうして俺にそんな話したんだよ? 偶然テーブルが隣だっただけの俺に」

月日は流れ、私も老人といってよい年齢になりました。

仕事はとうに引退し、自宅近くのカフェでひとりコーヒーを飲むだけが一日の楽しみになっています。そのカフェで、私は少年に出会いました。

あの特徴的な髪の色。表情は違いますが、怜悧な面差しもどことなく似ているような気がして、私は少年に声をかけていたのです。

「彼とよく似ていたものでね。すまなかったね、老人の昔話につき合わせてしまった」

「いいけどよ、俺もひまだったし。それに、じいさんたちの話はためになることが多いから、嫌いじゃねぇし」

乱暴な言葉遣いとは裏腹に、少年が無邪気な笑顔を見せました。

「俺、旅行でここに来ただけだから、もう会うこともねぇだろうけど、じいさんも元気でな。もし、また会うことがあったら、また昔話でも聞かせてくれよ」

少年がガタガタと椅子を鳴らし、立ち上がりました。

「じゃあな、じいさん」

立ち去る少年の背中に、私はつい声をかけていました。

「名前を教えてくれるかな?」

少年が振り返り、口元を歪めました。

「一護だよ。黒崎一護」

言うが早いか、少年は駆け出しました。少年が向かう先には、男が一人立っていました。濃い茶色の髪の下、めがねのレンズの奥から瞳が冷たく光っています。まるで、私があの日に見た、あの男のように。

「待って、待ってくれ」

我に返った時には、少年も、あの男も雑踏の中に消えていました。

私は、夢を見たのでしょうか。

END

image by myao